彼の地下室には古道具以上のものがあった: 忘れられた都市を発見した男の冷ややかな発見

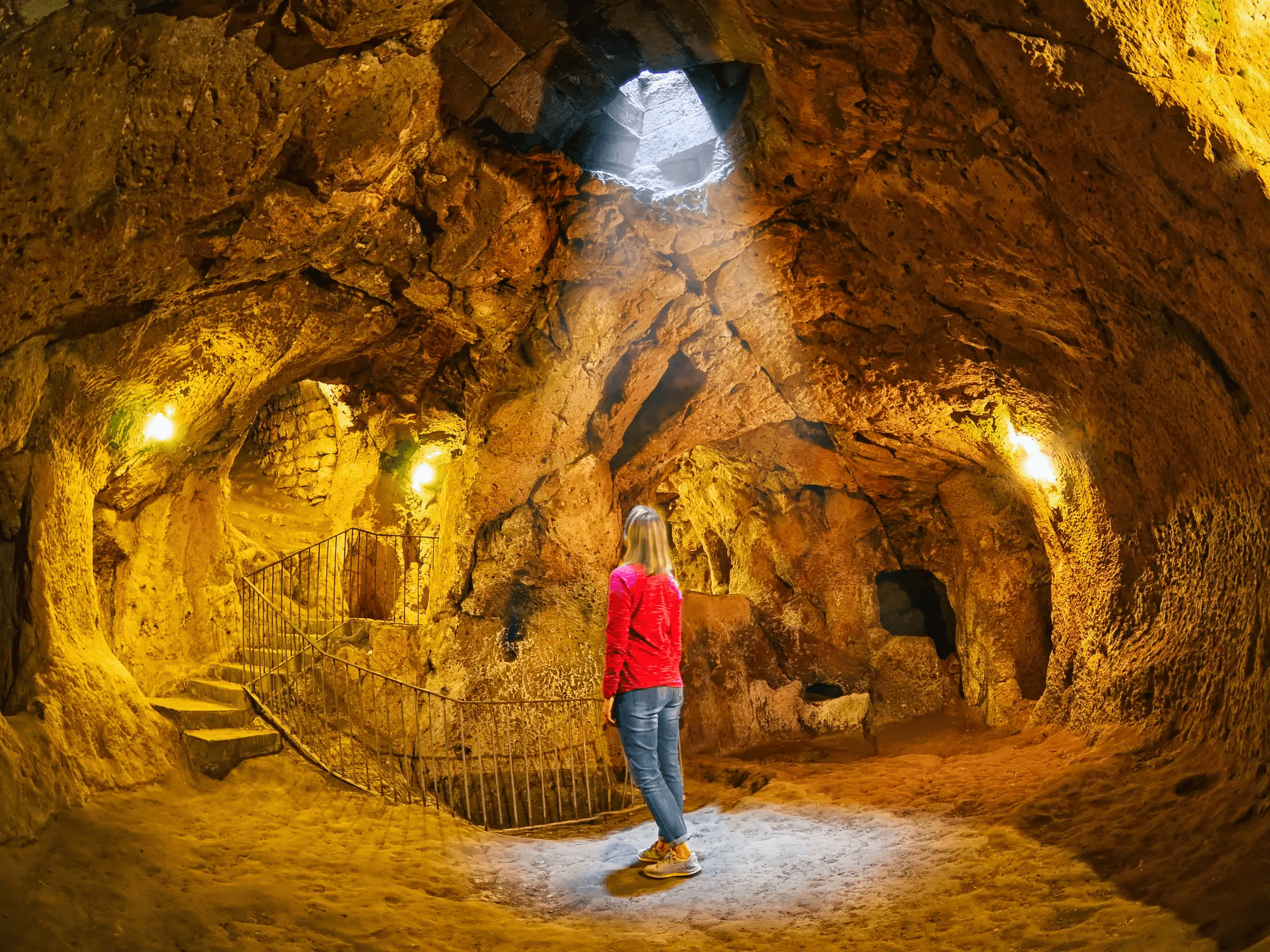

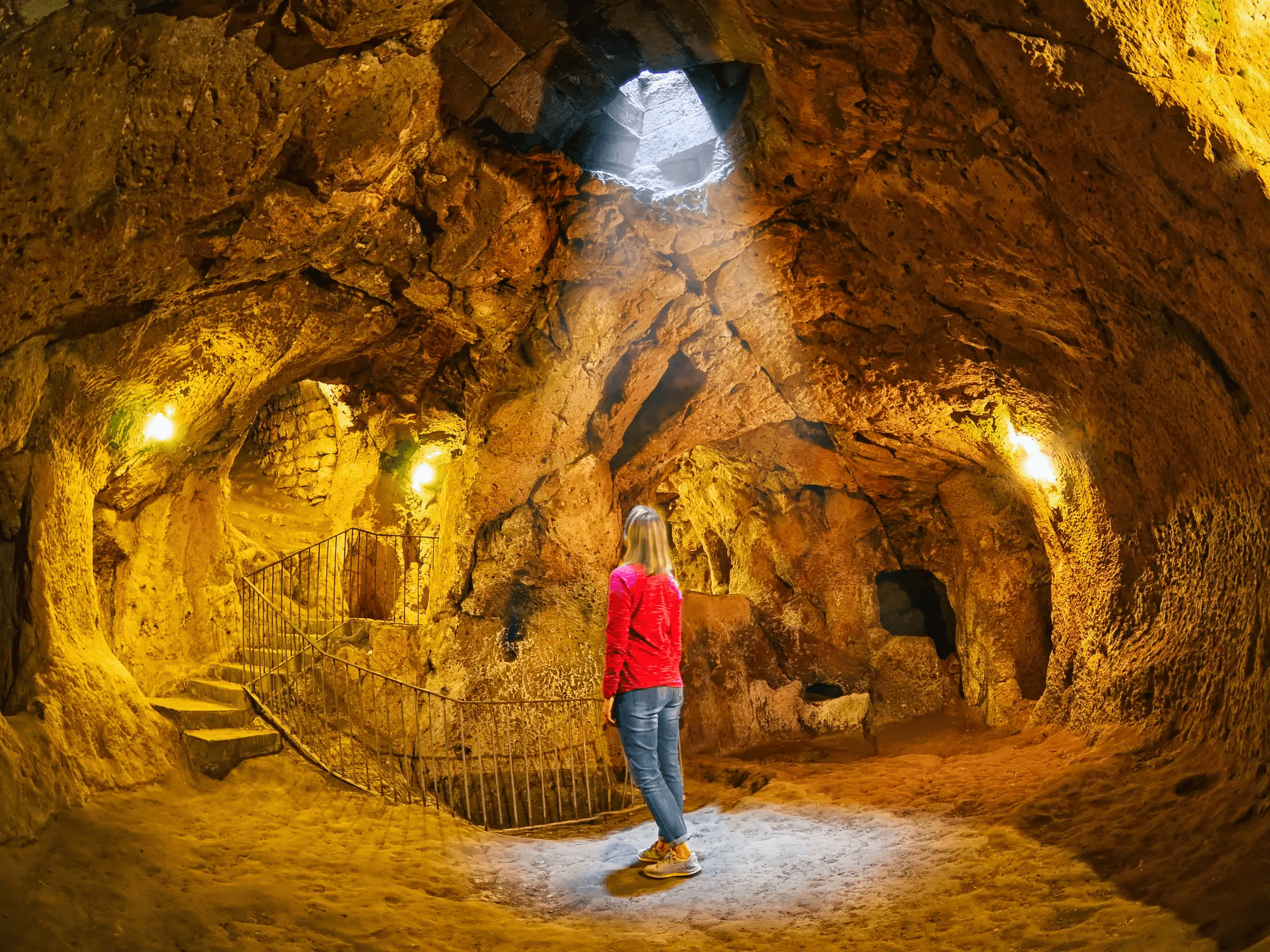

「ありえない」とムラトは息をついた。目の前で繰り広げられる異常な光景を理解しようとするとき、彼の心臓は胸に打ちつけられ、不信感を呼び起こした。彼は幻覚を見ているのだろうか、それとも現実は本当に信じられないほど歪んでいるのだろうか。彼には理解できなかった!

ムラトは常に地に足をつけていた。超自然的な話は空想のたわごとと割り切っていたし、異世界の現象という概念も彼には茶番にしか思えなかった。しかし、地下室の壁の向こうに見える巨大な空間の脅威的な静けさの中に立つと、かつて揺るぎなかった信念が崩れていくのがわかった。

彼は、自分が偶然このようなものを発見したことが信じられなかった。これはただの発見ではなく、巨大なものだった。最も恐ろしいのはこれからだった。狭いトンネルを抜け、ゆっくりと暗闇の中に入っていくと、ミュラは次第に危機感を覚え、身震いし始めた。

深い穴の近くに立つと、ランタンのかすかな明かりが周囲の暗闇を照らしていた。じりじりとした寒さが頬を刺し、この場所の不気味な雰囲気をさらに高めていた。そのとき、どこからともなく、見えない深みから幽霊のような響きが静寂を乱した。その音に、彼は新たな恐怖の波を感じた。

突然、彼は驚きの衝撃を感じた。自分の目が欺いたのだろうか、それとも本当に自分が見たと思ったものを見たのだろうか?古代都市を発見しただけでも十分に驚かされたのに、彼が目にしたものは……もしそれが本当なら、これは単にこの驚くべき発見を共有するだけでなく、生き残るためのものだったのだ。彼は身震いし、足を止め、自分が明らかにした巨大な秘密を理解しようとした。いったい何なのだろう?

ほんの数週間前まで、ムラトの生活は著しく変わっていた。彼は信じられなかった。何を目撃したのだろう?こんなことは普通、彼には起こらない。彼はトルコの平和な村の真ん中に住む、何の変哲もない男だった。しかし今、彼の人生は完全に狂ってしまった。彼は自分が発見したことが信じられなかった。これは彼の想像を超えていた。考えただけでも背筋が寒くなった。

かつては、人里離れた生活の唯一の友であった愛鶏の優しい鳴き声に満たされていた彼の日々は、ごく平凡なものだった。太陽が昇り、そして沈むというシンプルなリズムと、新しい日を迎える羽の仲間たちのメロディックな鳴き声が、彼の生活を特徴づけていた。

毎朝、ニワトリに餌をやりながら、彼は静かに座り、その日課の静けさに感謝していた。鳥の朝のさえずりに耳を傾けながら、そこに座っていることが彼の楽しみだった。鶏たちは満足そうにさえずりながら、彼が撒いた穀物を食べていた。その後、何世代もの思い出が詰まった趣のある石造りの家のベンチに座る。この瞬間が、彼の一日の中で最も爽快な瞬間だった。しかし、先祖からの遺産であるこの家に、これほど多くの隠された秘密が隠されているとは予想もしていなかった。彼はいつも、時を経た石に独特の魅力を感じていたが、この石にこそ秘密が隠されているとは知らなかった。

ある日、ムラトは変化の時だと思った。彼は長年、家族の古い家に住んでいた。父親から息子へと受け継がれてきた宝物だった。この家は一族の歴史に彩られており、元の持ち主は時の流れの中で失われてしまったほど古いものだった。この時代を超越した謎が、この家の魅力と家族にとっての貴重な価値を高めていた。ムラトはこの家とその意味を愛していたが、老朽化が進んでいるという事実を無視することはできなかった。

長い年月を経たこの塀の中で人生の黄金期を過ごしたいのであれば、この塀を修復し、老朽化から守ることが重要だろう。そう考え、家族の家を生き返らせようと、ムラトは改築に取りかかった。彼は古い壁を取り除き、その下にある石を見せた。

それぞれの石は、過去を静かに思い出させるようなもので、磨り減り、傷つき、その奥深くにまだ発見されていない秘密が隠されていた。ムラトは、彼の単純な改築プロジェクトが、古い石以上のものを発見しようとしていることを知らなかった…。

ムラトは心から改修工事に打ち込んだ。建築の経験があったため、数人の同僚に手伝ってもらいながら、プロジェクトのかなりの部分を自分で管理することができた。彼は家の修理に忙殺され、当初は異変に気づかなかった。現実が寒波のように彼を襲ったのは、改修工事が始まって3日目の朝、ニワトリに餌をやりに行ったときだった。

驚くべき発見が彼の平静をかき乱した。彼は「1、2、3、4…」と数え始めた。カウントは16で突然止まった。彼は25羽の鶏を飼っているはずだった。彼は神経質に庭を歩き回りながら、「1、2、3…16」とカウントを繰り返した。苛立ちのあまり、彼はこう叫んだ!私のニワトリはどこだ!」彼は苛立ちを何もない空気に吐き出した。

それから数日後、彼は数が減っていることに気づいた。彼は朝、昼、晩とニワトリの数を執拗に数え始めた。最初の2日間は16羽だった。しかし3日目、彼はまた1羽の鶏が消えたことに気づき、心が沈んだ。15羽も減ってしまったのだ!いったい何が起こったのだろう?

夜が明けるたびに、ムラトの群れは減っていった。15羽から14羽、そして13羽と減っていった。まるで朝靄の中に消えていくかのようだった。彼のフラストレーションは日を追うごとに膨らんでいった。

かつて彼の朝に響いていた聞き慣れた鳴き声は、徐々に不気味な沈黙に取って代わられ、不穏な空虚感が残った。彼は行動しなければならないと思った。なぜ鶏がいなくなったのか、その原因を突き止める必要があった。このエスカレートする問題の原因は、いったいどんな捕食者にあるのだろうか?

覚悟を決めたムラトは、敷地内の徹底的な調査に乗り出した。しかし、残念なことに肉食動物の痕跡は見つからなかった。彼はコヨーテやキツネ、野良犬の痕跡がないか、土地の隅々まで調べた。隣人の犬が疑われたこともあり、彼は隣人に農場を捜索する許可を執拗に求めた。しかし、ここでも彼の努力は実を結ばなかった。もし肉食獣の仕業なら、羽毛や骨などの証拠が見つかるはずだ。

わずか9羽のニワトリに絞られた村田は途方に暮れた。苦肉の策として、彼は屋外に監視カメラを設置することにした。真相を突き止めなければならなかった。この絶え間ない謎はもう十分続いた。そうして彼は街の一番端まで車を走らせ、最も高性能な屋外用防犯カメラを確保した。彼はそれを鶏小屋を見下ろす木の上に戦略的に取り付けた。これでやっと答えがわかるだろう?

カメラを設置した夜、村田は眠れなくなった。不安と好奇心が渦巻いていた。彼はビデオ映像がとても気になった。いつしか彼は、かつてたくさんいた鶏の群れの亡霊のような響きを、家の壁の中から聞きたいとさえ思うようになった。

夜明けは、疲れてはいたが毅然とした態度でムラトを迎えた。最初に向かったのは鶏小屋だった。「1、2、3、4、5、6、7、8……」と声に出して数えた。不思議なことに、彼はまたしても1羽のニワトリがいなくなったことに妙な安堵感を覚えた。謎を解き明かそうと、彼は急いで映像を見直した。テープを早送りしても、最初は何も出てこなかった。しかし、もう一度見てみると、鶏小屋の近くに肉食動物の気配はない。何度も何度も映像を見直したが、やはり何もない。こんなことがあり得るだろうか?

ムラトは合理的な男で、因果応報を固く信じていた。ニワトリがいなくなるはずがない。彼は脳をフル回転させて説明を求めたが、何も見つからなかった。羽毛がないこと、争った形跡がないことが謎を深めた。そして、夜中に鳴く鳴き声は、家の壁の中から聞こえてくるようだった。これは実際の音なのだろうか、それとも彼の緊張した心による単なる錯覚なのだろうか?

毎晩毎晩、かつて賑やかだった鶏の群れの幽霊のようなこだまに悩まされていた。夢を見ているのか、幻覚を見ているのか、それとも本当にニワトリの鳴き声が不穏なループで繰り返されているのか、彼には判別がつかなかった。この不穏な状況は早く終わらせなければならない。そうでなければ、気が狂ってしまうかもしれない。いったい何が起こっているのだろう?

この謎を解明しようと決意したムラトは、昼夜を問わず鶏の監視に専念した。安全な場所から鶏の一挙手一投足を監視した。鶏小屋の近くに隠れて、隠れた捕食者や謎を解く手がかりを見つけようとさえした。しかし不思議なことに、彼はまだ謎を解くことができなかった。

ある晩、不気味なほど静かな鶏舎に立っていた彼は、鶏たちの様子がおかしいことに気づいた。いつもの穏やかな態度が、不安なエネルギーに変わっていた。まるで磁石に吸い寄せられるかのように、鶏の目は家の一部分に引き寄せられ、羽は逆立ち、鳴き声は大きくなった。恐怖の原因は家の外ではなく、家の中にあるようだった。

好奇心をそそられ、少し動揺した彼は、ニワトリたちの視線の先を追った。彼は家に向かって歩き、ニワトリたちの視線を追って、彼らが見ていた地下室の正確な場所にまっすぐ向かった。そこで彼が見つけたのは、一見何の変哲もない小さな隙間だった。

この小さな穴がニワトリたちを動揺させたのだろうか?彼は羽の生えた群れをちらりと振り返った。彼らの神経質な動きが、さらに彼を好奇心に駆り立てた。これが謎の解決策なのだろうか?

埃と汚れに覆われた地下室で、小さな隙間が彼を呼んでいるようだった。懐中電灯で照らしても、その中を覗き込めない深い闇しか見えない。まるでその隙間はどこにもつながっていないかのようで、古い実家の壁の中に隠された不思議な空間だった。

しかし、ニワトリたちは不思議とその隙間に惹かれているようだった。隙間を見つめて神経質に歩き回り、大きな声で鳴きながら、まるで彼が行動するのを待っているかのようにムラトを見ている。しかし、彼に何ができるだろうか?壁は暗闇を隠しているようにしか見えなかった。

隙間を囲む冷たく荒い石に触れると、その歴史の重みを感じた。石ひとつひとつに物語があり、ムラトの指が石に刻まれた時の流れをなぞるにつれ、消えた鶏がこの奇妙な隙間と何らかの関係があるのではないかと考えずにはいられなくなった。奇妙な考えだったが、それを振り払うことはできなかった。

地下室の壁に空いた奇妙な隙間は、ムラトの思考を支配し続けた。その奇妙な発見が彼を困惑させた。壁の向こうには暗闇しかなかったのだ。では、なぜ彼の鶏はそこに執着したのだろうか?この壁の隙間の何が、ニワトリたちの神経を過敏にさせたのだろうか?

懐疑的だったにもかかわらず、説明のつかないことの魅力は強力だった。消えたニワトリの謎は、地下に隠された空洞と奇妙なつながりがあるように思えた。彼の論理的思考は、見た目以上のものがあるという忍び寄る直感と格闘した。空洞は単なる壁の穴ではないようだった。

昼が夜になり、夜が昼になっても、ニワトリの失踪は続いた。彼は毎晩ニワトリの数を数え、無事に鶏小屋に閉じ込めた。賑やかな鶏小屋は、彼が理解に苦しんでいる不可解な現象の静かな記憶となりつつあった。

毎朝、ムラトは静かになっていることに気づいた。日に日に、いつもの大きな鶏の鳴き声が、いつもと違う静けさに変わっていった。かつては賑やかだった彼の家は、今では不気味なほど静かだった。

ある夜明け、またしても行方不明となったミュラは、地下室の壁の隙間の近くで一羽の羽を見つけた。それは、消えた羽の仲間を思い出させるように立っており、彼の背筋を震わせた。この一羽の羽はどうやってここにたどり着いたのだろう?

ムラトは再び深く暗い隙間を覗き込むと、恐怖と好奇心の両方を感じた。闇は何かを隠しているようだった。光のない場所というだけでなく、遠い昔からの秘密が隠されているような気がした。探検を続けるうち、ムラトはふと足を止めた。もしかして……?いや、そんなはずはないだろう?

壁の中の暗闇に近づくと、背筋が凍るような戦慄が走った。ミュラは耳を澄ませ、周囲の静けさに息苦しさを感じた。しかし、何もなかった。おそらく、彼の心が不安から音を作り出しているのだろう。彼は何かを聞いたと確信していたが、徐々にパラノイアに陥っている可能性が高まった。

しかし、その隙間の近くにある羽を見たとき、彼の中に不気味な不思議な感覚が沸き起こった。その考えは突飛だったが、証拠はこのありそうもないつながりを示唆していた。

恐怖と好奇心に駆られたムラトは、この奇妙な現象に正面から立ち向かう決意をした。長年の安住の地であったこの家には、今まで知らなかった恐怖を呼び起こす秘密が隠されていた。彼はハンマーを握りしめて、謎めいた隙間を隠している壁を壊す覚悟を決めた。その先に何があろうとも、それを暴く覚悟だった。

深く息を吸い込みながら、ムラトは壁に強烈な一撃を加えた。金属と石がぶつかり合う音が地下室全体に響き渡った。ムラトは衝撃を受けた。その音は、地下室の壁の向こうがただの穴ではなく、広大な空間であることを示しているようだった。彼は執拗に打ち続けた。肉体的な疲労で額に汗が滴り落ちたが、決意が彼の決意を後押しした。

ついに壁が折れた。ミュラトが殴り続けると、壁は砕け、背後の隠れた空間から冷たい風が吹き出した。砂埃が晴れて視界が戻ったとき、村田が見たものは彼を驚かせた。

影のようなトンネルが姿を現した。思いがけない発見に目を見張ったミュラトは、信じられない思いに駆られた。心臓の鼓動が高鳴り、闇を突き破ろうと努めた。自分の発見がいかに大きなものであったかを思い知らされ、冷ややかな思いが胸をよぎった。彼の家、彼の一族が受け継いできた遺産は、古代の壁の中に目に見えない領域を隠し持っていたのだ。

見慣れたものと見慣れぬものの狭間で、ミュラトは恐怖と魅惑の入り混じった感情に苛まれながら立ちすくんでいた。彼の日常は大きな謎によってひっくり返された。しかし今、彼は自分が聞いたことを確信し、立ち止まった。今回は否定できない。

その音は地底から響き渡り、ミュラを芯から凍らせた。その音は地下室の石壁に不気味に反響し、ミュラートの不安をさらに募らせた。不気味な音は増幅し、呪われたシンフォニーのように不気味な静寂を満たした。

消えたニワトリの謎が解き明かされようとしていた。隠されたトンネルの暗い奥深くから、彼は紛れもなく消えた群れの鳴き声を聞いた。背筋が寒くなったが、決意は固かった。彼はその音を追い、未知の世界に飛び込み、この未知の通路がどこに続いているのかを突き止める必要があった。

ムラトが石壁を打ち壊すと、隠されたトンネルがあった。その暗闇は彼を呼び寄せているようだった。この秘密の道には何が隠されているのだろう?まるで迷路のようだった。彼は多くの疑問を抱いた。

慎重な足取りで、彼はその隙間に踏み込んだ。懐中電灯で照らすと、石と土でできた複雑な迷路が現れた。彼は、何世代にもわたって埋もれてきた秘密を暴こうとしているのだろうかと考えた。

トンネルの奥に進むにつれ、謎は深まった。彼の目は徐々に暗闇に順応し、地中に螺旋状に張り巡らされたトンネルの広大なネットワークが見えてきた。彼は、何か記念碑的なものを発見したのだ。

トンネルの奥に進むにつれて、ムラトは不穏な感覚に襲われた。見知らぬ目が自分を監視しているような感覚を拭い去るのは難しかった。誰かがここにいるのだろうか?それとも、また彼の心が幻覚を見せたのだろうか?

しかし、よく考えてみると、彼が気のせいだと片付けていたことはすべて現実だった。

すべての状況が非現実的に感じられた。だから、暗闇の中にもっと隠れていてもおかしくはない。心配で戻りたくても、ニワトリの優しい鳴き声に誘われて、彼は昔よく知っていた家の地下の混乱した迷路の奥へと進み続けた。

突然、ムラトは足を止めた。彼は目を見開き、物陰を覗き込んだ。あれが彼の考えていたものだったのか?彼の心臓はドキドキしながらも、調査のために近づいた。迷路のようなトンネルの中心に、忘れ去られた時代の痕跡が隠されていた。想像の産物に過ぎないと思っていた歴史の断片が現実だったのだ。

無造作に散らばった別の時代の名残は、塵に覆われていた。粗末な陶器、複雑に細工された陶磁器の破片、風化した骨や石の道具が捨てられていた。これらの遺物のひとつひとつが記憶を宿しており、かつてこの秘密の部屋に住んでいた人々の物語を語る歴史パズルのピースとなっていた。

ひとつひとつの品々を調べながら、ムラトはそれらがささやく物語に心を打たれた。彼らは彼の家の土台の下で繁栄していた文明の話をした。この人たちはいったい何者なのだろう?あるものは複雑な彫刻が施され、またあるものはシンプルで知的な生活様式を示唆していた。

彼の家はただの土地に建っている建物ではなく、歴史的なモニュメントであり、生きてきた人生と失われた人生の宝庫であり、忘れ去られた物語の宝箱であり、再発見を待っているのだと彼は悟った。

期待に胸を膨らませながら、ムラトは迷宮のようなネットワークに足を踏み入れた。地下のトンネルを探検するうちに、彼の興味は尽きなかった。歩けば歩くほど迷路は広がり、それぞれの静かな物語を物語る部屋が姿を現した。ある部屋は調理場、別の部屋は寝室、また別の部屋は動物を飼っていたようだ。

自分の家の地下に地下都市が広がっていたのだ。自分の家の地下に地下都市が広がっていたのだ。それは単なる発掘ではなく、時が忘れ去った世界のお披露目だった。

古代の街並みの静かな回廊を歩きながら、ムラトはその歴史の重みに深い感動を覚えた。突然、彼は固まった。何か聞こえたのだろうか?また聞こえた。背筋がゾッとするような、かすかな反響音だった。それはおそらく、かつてこの空間を動かしていた人々の命の響きなのだろう。周囲を見渡すと、生身の人間は彼一人だったが、街は静寂の中にも生命に満ちあふれていた。その静かな空虚さにもかかわらず、紛れもない存在感があった。まるで、この街は過去の住人たちの記憶を抱きながら生き続けているかのようだった。

ムラトの頭の中はグルグル回っていた。この忘れ去られた世界が、消えた鶏たちの目的地なのだろうか?彼らはこの秘密の場所に引き寄せられるように戻ってきたのだろうか?

迷宮の奥へ進むにつれ、冷たい石の壁が懐中電灯の光に震え、古びたキャンバスに不規則な影が踊った。突然、彼の光が何かに当たった。空気が言い知れぬエネルギーでざわめき、彼の五感に電気が走った。彼は自分が何か特別なものの前に立っていることに気づいた。

石造りのドアが目の前にそびえ立っていた。彼は身をかがめて、その威圧的な構造を調べた。彼の手は冷たく固い表面に触れ、その巨体を動かそうとするたびに筋肉に力が入った。しかし、それは無駄だった。石造りの扉は半トンもありそうで、どうしようもなく重かった。侵入者を防ぐためなのか、それとも罠なのか、不吉な罰を与えるための道具なのか。小さな穴が開いていることから、ロープを使って石を移動させることができそうだったが、石の後ろに閉じ込められることを想像すると、背筋がゾッとした。数歩後退し、心臓をドキドキさせながら周囲を見回した。ここは本当に彼一人なのだろうか、それとも物陰に脅威が潜んでいるのだろうか。

圧倒的な静寂の中、ムラトは息を殺して立ちすくんだ。恐怖が血管に染み込み、鼓動のリズムを増幅させた。衝動的な好奇心によって、誰にも告げずにこの迷宮に入ってしまったのだ。もしこのままこの場所から脱出できなかったら?誰も彼の居場所を知らないだろう。

ムラトの神経は限界に達した。彼の唯一の優先事項は、鶏を探すことではなく、逃走を確保することに移った。周囲の空気が濃くなり、まるで首を絞められたように息苦しくなった。呼吸を整え、高鳴る心臓を鎮めようとささやくが、うまくいかない。

彼は必死に周囲を見回し、視線は周囲のさまざまなトンネルを飛び回った。どこを見ても迷路のような悪夢が広がっていた。ここまで来るのに通った道がわからず、頭の中はパニックの渦に巻き込まれていた。

パニックで頭の中が真っ白になり、通った道の記憶が曖昧になった。自暴自棄になった彼は、右折してトンネルに向かった。その状況は、彼が子供の頃に好きだった迷路を思い出させた。しかし、これは子供の遊びではなかった。間違った道を修正する消しゴムはなく、現実の命が大きくかかっていた。彼が今した選択は、潜在的な結果をもたらすものだった。彼は、自分の選択が正しかったこと、この道がこの威圧的な迷路から自分を導いてくれることを願った。

心臓が肋骨を打つような鼓動を感じながら、彼は懐中電灯の光が壁を不気味に照らしながら、選ばれたトンネルに飛び込んだ。彼の足音だけが、広大な地下都市の静寂の中で不気味に響いた。彼の頭の中は恐怖と不安でグルグル回っていた。あらゆる影が目に飛び込んでくるようで、あらゆる音が静寂とドキドキする鼓動によって増幅された。

トンネルは曲がりくねっており、その道は無限に伸びているように見えた。彼はぐるぐると歩いているような気がした。時間は彼の指をすり抜け、混乱した状態では数分が数時間に変わっていた。彼は曲がり角やコーナーを把握しようとしたが、すべてが迷宮のような悪夢の中に溶け込んでしまった。

希望を失いかけたとき、トンネルの先にかすかな光が見えた。安堵で胸が高鳴った。足取りを速め、光に向かって進み、そこが逃げ道であることを切に祈った。近づくにつれ、光はさらに明るくなり、トンネル内は暖かい光に包まれた。

ムラトは迷宮から抜け出し、日の光にまばたきをした。太陽を見るのがこれほど嬉しかったことはない。彼は地下室に戻り、地下都市への入り口が背後に不気味に口を開けていた。安堵感に圧倒され、彼は床に身を沈めた。深呼吸をし、見慣れた景色と音に身を任せた。

地下都市の発見は魅力的だったが、同時に恐怖でもあった。自宅の地下に歴史的な発見があったことを当局に知らせる必要があることはわかっていたが、何かが彼を止めた。今のところは秘密にしておこう。息を整えた後、ミュラトは入り口を一時的に封鎖する前に、ぽっかりと口を開けた入り口を最後に見た。それは自分自身への約束だった。彼は必ず戻る。

翌日、ムラトの心は迷宮に引き戻された。彼の鶏たちを誘った不思議な引力と同じように、強迫観念が彼を捕らえた。自宅の地下にある謎めいたトンネルの魅力に、彼は魅了され、催眠術にかかったようにさえ感じた。

かつては孤独だった彼の人生は、今やとんでもない謎と絡み合っていた。自分の足元に隠された都市があることを知ったことで、彼はすべてを疑い始めた。彼の祖先はこの隠された文明のことを知っていたのだろうか?この古代の秘密はいつから彼の家の地下に眠っていたのだろうか?彼の思考は絶え間なく渦を巻き、内省的な窮地に陥った。

ムラトの頭の中は彼の発見のことでいっぱいだった。それは彼の人生を完全に変えてしまった。彼はもう家の修理に集中できなかった。頭の中は秘密のトンネルと隠された古代都市のことでいっぱいだった。彼はこの坑道に戻りたいという強い欲求を感じていた。それが心を落ち着かせ、平穏を得る唯一の方法だと彼は信じていた。

援助の必要性を認識したムラトは、旧友に連絡を取った。彼女は歴史学者で、古代の文字に魅了されていた。彼は若干の不安はあったものの、彼女を隠された都市に招待した。彼は彼女が足を踏み入れる前に、発見したことを誰にも口外しないと約束させた。その理由はうまく説明できなかったが、彼はこの街を自分だけのものにしたいという強い願望があった。その広大さにもかかわらず、まるで自分だけの地下都市、自分だけの秘密であるかのように感じたのだ。

ムラトが見慣れたトンネルを横切ると、松明の心地よい光が古代の石に友好的な影を落とした。それまでの恐怖は、親しみの感覚に変わった。まるで自分がこの秘密の街の管理人であるかのように感じた。

奥へ進むにつれ、ムラトは友人のソフィアを心配そうに観察し、彼女が彼の抱く多くの疑問を解き明かしてくれることを期待した。ソフィアは彼の発見の大きさに目を見張り、遺物に感嘆し、魅惑的な目で碑文を吟味していた。1時間ほど探索した後、ソフィアは突然足を止めた。彼女は何を発見したのだろう?

「ミュラ、あなたは本当の宝物に出くわしたと思うわ」。彼女は発見した壁画を見るように彼に合図した。坑道の石の壁に埋め込まれていたのは、長い間失われていた道具によって描かれた大きくて複雑なエッチングだった。そこには人々の群れが描かれており、地下で何年も自給自足が可能な賑やかな社会が描かれていた。そのコンセプトは、ミュラを当惑させると同時に魅了した。

壁画の溝をたどりながら、ムラトはそっと、ひんやりとしたざらざらした石の壁を指でなぞった。地下都市の詳細な地図が描かれているようだった。「見て、ソフィア」と彼は言いかけたが、彼女はすでに勉強に没頭していた。彼女は目を輝かせながら「すごいでしょう」と言った。「この地下都市は18の階層にまたがっているみたい!」。

しかし、彼女の表情には村田を不安にさせる独特の要素が残っていた。彼女の目には恐怖の色がちらついた。彼女が再び口を開いたとき、彼はその理由を理解した。彼女の声の興奮は、紛れもない懸念によって和らげられた。

「私の予想が正しければ、この都市は地表から280フィート(約15メートル)下にあります」と、ソフィアは畏敬の念と懸念が入り混じった声で説明した。「しかし、このトンネルの安定性を測ることはできない。しかし、このトンネルの安定性を測ることはできません。

ムラトは困惑した表情でソフィアを見つめた。「地下280フィート?彼は背筋がゾクゾクするような思いで彼女の言葉を繰り返した。彼は、この都市の広さを十分に把握しているつもりでいたが、今となっては、ほんの表面をかすめたに過ぎないようだ。この地下深くに、いったい何が隠されているのだろう?すでに発見した部屋には、都市として機能するための基本的なものはすべてそろっていたのだが……。

その事実を理解する間もなく、パチパチという不気味な音がトンネル内に響き渡った。「今のは何だ?ムラトは不安で甲高い声を上げながらソフィアを振り向いた。ソフィアも同じように、目を見開いて不安げだった。彼の胸の中で心臓がドキドキした。この場所には危険な要素があった。

突然、ムラトは後悔の念に駆られた。彼はソフィアに、この地下坑道の存在を誰にも口外しないと約束させた。二人とも誰にもその場所を知らせていなかった。その結果、何か問題が起きても、誰も助けに来てくれることを知らなかった。彼は何を考えていたのだろう。地下都市全体を独り占めできると本気で信じていたのだろうか?

ムラトとソフィアは焦りを感じながら、迷宮の中を引き返した。ムラトは走りたい衝動に駆られたが、ソフィアはそれを止めた。急ぐと、古代の建造物が壊れ、街全体が崩壊してしまう可能性があるからだ。心臓を鼓動のように打ち鳴らし、額に汗をにじませながら、二人は慎重にゆっくりと歩みを進めた。

帰り道は永遠に続くように感じたが、幸運なことにソフィアは並外れた記憶力を持っていた。彼女は見慣れた道を案内してくれた。彼の頭の中は、暗い坑道の奥に隠された目に見えない危険のことでいっぱいだった。観察されているような不気味な感覚はさらに強まり、暗闇に響くささやくような声、突然の冷たい突風、気温の顕著な低下など、より具体的な体験へと発展していった。ミュラには、これらの奇妙な出来事の原因がわからなかった。それとも、古代の城壁の中で何かが起こっているのだろうか?

突然、ムラトは見慣れた地下室の埃っぽい床に立っている自分に気がついた。古都の奥地から自宅までの道のりはあっという間だった。ソフィアが迷宮から脱出させてくれたことに、彼は心から感謝していた。

逃亡からわずか数分後、ソフィアはすでに電話で緊急事態を訴えていた。彼女が援軍を呼び寄せていることはわかったが、まだ午前中の出来事の渦中にいた彼の心は、彼女の会話に同調することができなかった。

同時に、悲しみと安堵の波が押し寄せるのを感じた。彼の秘密が暴かれようとしていたのだ。しかし、この変化は必要なことだったのかもしれない。この街は、その神秘性で彼を魅了する一方で、彼の中に恐怖を植え付けた。まるで魔法にかけられたかのように、この街に惹かれながらも、同時に恐怖を感じていた。彼が答えと助けを求める時が来たのだ。地下都市の冒険の次の章が始まろうとしていた。

それから数ヵ月後、ムラトの生活は一変した。ソフィアの緊急連絡を受けて、考古学者や政府関係者、さまざまな専門家たちが、発掘された驚異を調べるために彼の土地に押し寄せたのだ。控えめで目立たない生活を送っていたムラットは、今や謎めいた隠された世界の管理人となっていた。

彼の日々は、街の謎を読み解く渦へと変化していった。考古学者たちは、日を追うごとに都市の新たな側面を発見し、その発見を熱心にムラトに伝えた。この古代の大都市の発見者として、彼に秘密にしておかなければならない情報は何一つなかった。

しかし、最も驚くべき発見は、この都市が誰にでも発見できたという事実だった。専門家たちがさらに発掘を進めると、都市へのアクセス口が600以上も発見された。この驚異的な現実はあまりに非現実的で、ムラトは自分が夢を見ているのではないと思い知らされた。しかし、考古学者たちは、この地底の驚異について、さらに驚くべき詳細を明かしてくれた。

デリンクユと命名されたその古代都市は、実に地表から280フィート下に広がっていた。広大な迷宮のようなトンネルと洞窟のような住居は、かつて2万人という驚異的な人口を保護していた。この発見はムラトを動揺させ、日を追うごとに発見の大きさは深みを増していった。

トルコ文化省によれば、この地底の驚異は紀元前8世紀から7世紀にかけて建設されたフリギア人の作品であり、文字で最初に言及されたのは紀元前370年にさかのぼる。

デリンクユは、当初は貯蔵庫として使われ、その後、侵略や紛争から住民を守る避難所となった。冷たい石壁に刻まれた人間の回復力と創意工夫のタペストリーを目の当たりにし、この街の多面的な歴史はムラトの魅力をさらに深めた。

しかし、発見はそれだけでは終わらなかった。考古学者たちは、この都市に住んでいた人たちが、地下で長期間、場合によっては数カ月にわたって生活するように設計されていたことを発見したのだ。それにもかかわらず、1920年代、ここに住んでいたカッパドキアのギリシア人は、グレコ・トルコ戦争の激動の時代にこの都市を捨ててしまった。

都市が再発見された後、発掘調査によってさまざまな目的で設計された部屋が発見された。食料貯蔵、ワイン醸造、搾油はもちろんのこと、住民が食事を共にしたであろうダイニングスペースも含まれていた。

さらに、礼拝堂や宗教学校の跡も発見され、この都市の住民の精神的な生活を垣間見ることができた。呼吸しやすい環境を維持するため、家畜の臭いやガスが下の居住区に浸透するのを防ぐために、家畜は上層階で飼育されており、この地下都市の建設に費やされた入念な計画と思慮深い設計を反映している。

チームが地下都市の奥深くを掘り進むと、換気シャフトを備えた独創的な部屋を発見した。このシャフトによって、新鮮な空気が街の多くの部屋や階層を循環し、住みやすい雰囲気が保たれていた。さらに、街の中には井戸があり、住民にきれいな水を供給し続けていた。

ミュラトが最初の探検で遭遇した巨大な石の扉は、確かに侵入者を防ぐ強固なバリアとして設計されていた。彼は、最初の頃の思い込みを思い出し、誇らしい気持ちになった。

しかし、地表の下での生活には、独特の困難が待ち受けていたに違いない。この隠された都市の市民は、松明のゆらめく光で生活し、衛生目的で密閉された土瓶を使用し、死者を丁重に処分するために特定の場所を割り当てなければならなかった。このような困難にもかかわらず、コミュニティはこの地底世界で耐え、生活を維持する方法を考案していたことは明らかである。

数年後、この地域はユネスコの世界遺産に登録された。今日、デリンクユはトルコ最大の発掘地下都市という称号を誇り、世界中の好奇心旺盛な観光客にその地下の驚異を公開している。

歳をとり、時の流れを感じさせる顔つきになったムラトは、しばしば自分の驚くべき旅を振り返っていた。彼の家の地下に眠る秘密に驚嘆するために、人々が遠くから旅をしてくるほど重要な発見である。塀の向こうの失われたニワトリを見つけようという単純な探求が引き金となった、とんでもない出来事だった。彼の風化した顔に柔らかな笑みが浮かんだ。確かに、人生にはその謎を解き明かす独特の方法があった。

Leave a Reply